���ݍH��

���O�n�E�XHOME > �Z��z>���ݍH��

���ݍH��

���݂Ƃ����ƃp�C�v�őg���ݑ�����v�������ׂ�l�������Ǝv�����A���̑��ɂ������̂��낢��ȍ��ڂ�����B�����茭����A����A�H�����̓d�C�E�����i���ݓd�C�@���ݐ����j�≼�݃g�C���ȂǍH�����Ɏg����ꎞ�I�Ȏ{�݂�����

���ݍH���́A�H�����ɂ͕K�v�s���Ȃ��̂ŁA���̖��̎����ʂ茚�������������Ƃ��ɂ͓P������Ă��܂��B��p�Ƃ��Ă̓o�J�ɂȂ�Ȃ��̂Ń`�F�b�N����悤�S�|�������B

�Ȃ��������ڂł����ݍH���ɓ���鍀�ڂƑ��̍H���ɓ������ꍇ�����胁�[�J�[�ɂ���đ����̈Ⴂ������B

�����悻�̍H�����e��͈͂�c�����Ă������B

01�n���� �@03��b�H�� �@04-1��̃c�[�o�C�t�H�[�H�@�@�@05-1������

���ݍH���Ƃ�

�@���ݍH���̓��e

1�����茭����F�����̈ʒu�⍂�����o����ƁB

2���ݑ���F���݂���Ƃ̕ǂ̎���Ƀp�C�v�Ȃǂőg�܂ꂽ��Ɨp�̕ǁA���A�K�i�ȂǁB

3���݃l�b�g�F��ɍޗ��̓]���h�~�p�ɑ���̊O���ɖׂ���l�b�g�B

4���݃g�C���d�H�����Ԓ��ɐE�l���g�p���邽�߂̃g�C���Ƃ��̈ێ���p�B

5���ݓd�C�F�H�����Ԓ��Ɉ����ޓd�C�Ƃ��̊ԂɎg�p����d�͗����B

6���ݐ����F�H���p�ɖׂ��鐅���Ƃ��̊ԂɎg�p���鐅�������B

7�{����F�d�グ�ނ̉����_���[�W����ی삷�邽�߂̃V�[�g��{�[�h�ȂǁB

8���|�Еt���F�H�����X���[�Y�ɍs�����߂̌���̓���̐��|��ƁB

9�����H���F�����������������n���O�ɍs�����|�B�����H�����̐l�Ԃ����ꍇ�������B

10�p�ޏ�����F�H�����ɔ��������[�ނȂǂ̏�����p�B �o�Ă���p�����̎�ނ��ƂɃR���e�i�ɓ���Ēu���܂Ƃ߂ď�����ɉ^�ԁB

11�^����F�ޗ��Ȃǂ�������̏���̏ꏊ�ɉ^�ԍ�ƁB�e�ޗ��Ɋ܂܂��ꍇ�������B

12�{���S�F���ꂪ�_�炩���g���b�N�̐i��������ȏꍇ�͓S��~���K�v�̂���ꍇ������

���ۑ�����@�F�����ׂ̍��Ԕ��ނ�S���Œ��ߏグ�ČŒ肷��̂Ȃ���̑���̉��ݕ��@�B�������̑���Ɏ���đ������邪�A��p�I�ɂ������A�K�v�ޗ������Ȃ��čςނ��ߏZ��A��w�r�����̓h���A��̍H���ɂ͂��܂��g��ꑱ���Ă���B

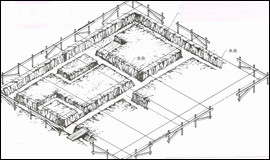

���ʐ^��F���ݑ���̗�B�X�Βn�Ȃ̂Ŋ����ɂȂ�B�i�{�H��j

���ݍH���̔�p

�@�@ ���R�n�̏Z��݂̏ꍇ�ƕʑ��n�ŌX�Βn�A���������i���H�����j�����̊p�x�A���������̗L���A���P�[�V�����Ȃǂł��̔�p�͂��Ȃ����Ă���B��p�͕������邪�}�����ݔ��3�`5�����߂�B���ڍH���Ƃ͈Ⴂ�A�����̎�ނ�K�́A�H�����ӏ��ɂ���đ傫���قȂ��Ă���B

���R�n�̏Z��݂̏ꍇ�ƕʑ��n�ŌX�Βn�A���������i���H�����j�����̊p�x�A���������̗L���A���P�[�V�����Ȃǂł��̔�p�͂��Ȃ����Ă���B��p�͕������邪�}�����ݔ��3�`5�����߂�B���ڍH���Ƃ͈Ⴂ�A�����̎�ނ�K�́A�H�����ӏ��ɂ���đ傫���قȂ��Ă���B

���[�J�[�ɂ���ē��e���Ⴄ�̂ōH�����ڂ��m�F���Ă������B�Ⴆ�Εʑ��n�Ŗ̔��́A�������K�v�ȏꍇ�A�ʍ��ڂ𗧂Ă�ꍇ����������

���ʂ������Ȃ��ꍇ���ݍH���ɓ���Ă��܂��ꍇ������A�Ƃ����悤�ɂł���B

�����ݑ���F��̎ʐ^�̊�����������

�@

���ݍH���̉��i�̎Z��̎d���@

�@�Z��̉��ݍH���Ƃ����ƌ��t�Ő^����Ɏv�������ׂ�̂͊O������ł���A���ۂɉ��݉ːݍH���̂Ȃ��ł��A��p�I�ɍł��傫�Ȕ�d�����߂�B �������H�����ڂ͑���ɂ킽��B�ȉ��Ɋe���ڂ̉��i�̏o�������������B

-

�@

- �����茭����@�����z�ʐρ~�P��

- ���ݓd�C���ꎮ�Ōv��

- ���ݐ������ꎮ�Ōv��

- �O������@���i�˖ʐχu�j�~�P��

- �������ꁁ�i�˖ʐχu�j�~�P��

- �������ꁁ���������ʐρi�u�j�~�P��

- �{��������ʐρ~�P��

- �c�ޏ���������ʐρ~�P���܂��͈ꎮ

- ���|��i�|���E���t����j�������ʐρ~�P��

���ݍH���̎���

�@���ݍH���̎{�H�̗���

���ݍH���͈ȉ��̂悤�ȏ����Ői��ł���

���n�����݃g�C�������ݓd�C�E���ݐ������n��͂聨�n���Ձ������茭�����

���̓r���Œn�Ւ������s���@���̌��ʎ���ł͊�b�H���Ɉڂ�O�ɍY�E�n�Չ��ǂȂǂ̍H�����K�p�ɂȂ�

�n�꒣��͂����悻�̈ʒu�����߂邽�߂̕��ŃI�[�i�[������̉��ōs���K�v������n���Ղ�����s�����ɂ�邱�Ƃ������B

�n�꒣��

�������~�n�ɑ��Ăǂ̗l�Ɍ��Ă���̂����A�m�F����H����n��Ƃ����B�̂��ɍs���鐅���茭����Ƃ͈Ⴂ�A�����悻�̈ʒu�����߂��Ƃł���B�I�[�i�[��������̂����ʂȂ̂ŁA�������K���I�[�i�[���o�Ȃ���n���ՂƓ������ɂ�邱�Ƃ������B

�n�꒣��̕��@�́A�������������̊O�������ɁA�ڗ�����A�ڂŊm�F�ł���悤�ɂ���B���ۂɌ��������Ă�ۂɗגn�Ƃ̖�肪���ɑ����̂ŋ��E �i�גn�Ƃ̋��j�ɓ���Ă����̂���ʓI�B�o����H�����n�܂�O�ɗגn�̕��ɗ����Ă����̂�����B �@

�����茭����i�~�Y���������J�^�j

���z���̎��ۂ̈ʒu�E�����E�����Ȃǂ����߂�A�^����ɂ��̂����̐����茭����Ƃ�����ƁB�����̊e�R�[�i�[�A�d�v�ȊԎd��̕��ʂɐ݂���B�����ɐ������o���܂ł͕K�v�Ȃ��̂Ȃ̂œ������Ƃ̂Ȃ��悤�ɂ���K�v������B

���z���̎��ۂ̈ʒu�E�����E�����Ȃǂ����߂�A�^����ɂ��̂����̐����茭����Ƃ�����ƁB�����̊e�R�[�i�[�A�d�v�ȊԎd��̕��ʂɐ݂���B�����ɐ������o���܂ł͕K�v�Ȃ��̂Ȃ̂œ������Ƃ̂Ȃ��悤�ɂ���K�v������B

���ʂ̑傫���̏Z��ł���Δ������炢�ŏo����d���������̐����茭����������������ƕ~�n�ɑ��Đ��m�Ȉʒu�Ō��z�������Ă鎖�͂ł��Ȃ��厖�ȍ�Ƃł���B

�����茭����̏���

1.�~�n�����̑�̂̈ʒu�𗎂Ƃ��Q���Ԋu�قǂɐ��Y�𗧂Ă�B���ۂ̌����̂���50�����قNJO���ɗ��Ă���B

1.�~�n�����̑�̂̈ʒu�𗎂Ƃ��Q���Ԋu�قǂɐ��Y�𗧂Ă�B���ۂ̌����̂���50�����قNJO���ɗ��Ă���B 2.�㕔�͏�ɐ�����ۂ悤�ɍ����ɒ��ӂ��Ȃ��琅�Y�ɐ��т�����

3.������������Ȃ��悤�Ɋтŋ؈Ⴂ��t�����̌�т̕����Ɍ����̐����Ɛ������L���Ă���

4.�сi�����ɒ���ꂽ�j�ɑ��ʊ�Ő��i�Ɍ����̈���}�[�N���Ă���

���ݑ���

���݂ł͒��a50mm�قǂ̒P�ǂƌĂ��S�p�C�v��g�ݍ��킹�ė��Ă�P�Ǒ���ƌĂ�鑫�ꂪ�قƂ�ǁB�p�C�v���m�̓N�����v�i����j�����ݍ��킹�A�{���g����߂Đڍ�����B���K�͂ȍH���A��ƌ���⋷���r���Ԃł̑���ɗp�����邱�Ƃ������B����̑g���́A�ΐE�̎�v�ȍ�Ɠ��e�̂ЂƂB�̂͊Ԕ��ނ�S���ŋٌ������ۑ����ꂪ�p����ꂽ�B

���݂ł͒��a50mm�قǂ̒P�ǂƌĂ��S�p�C�v��g�ݍ��킹�ė��Ă�P�Ǒ���ƌĂ�鑫�ꂪ�قƂ�ǁB�p�C�v���m�̓N�����v�i����j�����ݍ��킹�A�{���g����߂Đڍ�����B���K�͂ȍH���A��ƌ���⋷���r���Ԃł̑���ɗp�����邱�Ƃ������B����̑g���́A�ΐE�̎�v�ȍ�Ɠ��e�̂ЂƂB�̂͊Ԕ��ނ�S���ŋٌ������ۑ����ꂪ�p����ꂽ�B

���ʐ^�E�F�h�����I���K�v�̂Ȃ��Ȃ�܂ʼn��ݑ���͂��̂܂��t�����܂܁B�Z��������钼�O�Ɏ��O�����B

���ۑ�����@�F�����ׂ̍��Ԕ��ނ�S���Œ��ߏグ�ČŒ肷��̂Ȃ���̑���̉��ݕ��@�B�������̑���Ɏ���đ������邪�A��p�I�ɂ������A�K�v�ޗ������Ȃ��čςނ��ߏZ��A��w�r�����̓h���A��̍H���ɂ͂��܂��g��ꑱ���Ă���B

���݂ł͒��a50mm�قǂ̒P�ǂƌĂ��S�p�C�v��g�ݍ��킹�ė��Ă�P�Ǒ���ƌĂ�鑫�ꂪ�قƂ�ǁB�p�C�v���m�̓N�����v�i����j�����ݍ��킹�A�{���g����߂Đڍ�����B���K�͂ȍH���A��ƌ���⋷���r���Ԃł̑���ɗp�����邱�Ƃ������B����̑g���́A�ΐE�̎�v�ȍ�Ɠ��e�̂ЂƂB�̂͊Ԕ��ނ�S���ŋٌ������ۑ����ꂪ�p����ꂽ�B

���݂ł͒��a50mm�قǂ̒P�ǂƌĂ��S�p�C�v��g�ݍ��킹�ė��Ă�P�Ǒ���ƌĂ�鑫�ꂪ�قƂ�ǁB�p�C�v���m�̓N�����v�i����j�����ݍ��킹�A�{���g����߂Đڍ�����B���K�͂ȍH���A��ƌ���⋷���r���Ԃł̑���ɗp�����邱�Ƃ������B����̑g���́A�ΐE�̎�v�ȍ�Ɠ��e�̂ЂƂB�̂͊Ԕ��ނ�S���ŋٌ������ۑ����ꂪ�p����ꂽ�B

���ʐ^�E�F���ݑ���B�Z�ǂ��N�����v�őg�݁A����ɏ��A�K�i�����@�t����

����ɂ͉������}�Ȏ��ɐ݂��鉮������A���������Ȃǂ�����ꍇ�����ɐ݂������������Ȃǂ�����

����ɂ͉������}�Ȏ��ɐ݂��鉮������A���������Ȃǂ�����ꍇ�����ɐ݂������������Ȃǂ�����

���ۑ�����@�F�����ׂ̍��Ԕ��ނ�S���Œ��ߏグ�ČŒ肷��̂Ȃ���̑���̉��ݕ��@�B�������̑���Ɏ���đ������邪�A��p�I�ɂ������A�K�v�ޗ������Ȃ��čςނ��ߏZ��A��w�r�����̓h���A��̍H���ɂ͂��܂��g��ꑱ���Ă���B

���݁E�d�C����

�@��������������܂œd�C�A�������K�p�ɂȂ�B���z�Ȃǂ̍ۂ킴�킴���ݔ�p�������Ȃ��Ă��A���݂̓d�C�E�������g�p�ł���Ƃ����P�[�X���l������B�@�I�ɕK���ݒu����ƌ������͂Ȃ����[�J�[�Ƃ̘b�����ɂ���邪�A���̏ꍇ���d�C�E�����͉��݂�ݒu�����ق����ǂ��ꍇ�������B

���̗��R�́A�d�C�̏ꍇ�܂��e�ʂ̖��A���ɓd�C�͗e�ʂ�����Ȃ��ꍇ������B�d���H��͈ȊO�ɓd�C�e�ʂ������A�����̓d���H����g�p����ꍇ�̓u���[�J�[�������Ă��܂��ꍇ������B���͎g�p���̖��B�H���Ɏg�p���������E�d�C����ǂ����邩�A�g�p���Ɣ�p�����S�ɕ����邱�Ƃ͕s�\�ɋ߂��B�Ō�Ɏ{��̐����E�R���Z���g�����H���Ɏg�p���āA�������Ă��܂������ꂪ����ꍇ�B�{��Ƃ̘b�������̒��ŁA���݂�݂��Ȃ��ꍇ�����邪�A�݂��ɐ_�o���g�����Ƃ��l����ƁA����قǔ�p�̊|���镔���ł͂Ȃ��̂ʼn��݂�݂��邱�Ƃ������߂�B

�d�C�̏ꍇ�͋߂��ɓd������}�ʂꂵ�����ɂ���邪���̊ȒP�ȓd���܂ň������ށB�܂��d�C�����Ă��Ȃ��ꍇ�⋗��������Ă��鎞�͔��d�@���g�p���邱�Ƃ�����B

���݃g�C��

�@ �����z�Ȃǂ̎��אڂ�����݂̃g�C�����g�p���ꂪ�����悤�Ɏv���邾�낤���A�݂��ɋC���˂����邵�Ƒ����o�����ė���̏ꍇ������B

����قǑ傫�Ȕ�p�ł͂Ȃ��̂ŕ~�n�ɗ]�T��������艼�݃g�C����݂������B

�@

�����z�Ȃǂ̎��אڂ�����݂̃g�C�����g�p���ꂪ�����悤�Ɏv���邾�낤���A�݂��ɋC���˂����邵�Ƒ����o�����ė���̏ꍇ������B

����قǑ傫�Ȕ�p�ł͂Ȃ��̂ŕ~�n�ɗ]�T��������艼�݃g�C����݂������B

�@

�V�z�̌���ł����݃g�C����ݒu���Ȃ��ƍ�ƒ��ɔ������čH���i�s������������Ȃ��p�ȏ�̃��X���������Ă��܂������Čo��̍팸�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B �I�[�i�[�̔��f�����ݒu����ق������ǂ͓��B����œ����E�l�����ɓ��R�p�ӂ����ׂ����̂ƍl���Ă���B

���݃g���C�̔�p

���݃g�C���̃��[�X����30,000�~���x�B�ݒu�ƓP�����̉^���A���ݎ���p���܂܂�Ă���B�ݒu�̊��Ԃ͖�5�����Ԃ��W����5�����ȏ�ɂȂ�ꍇ�́A

1����3,500�~���x�ʼn����ł���

���ʐ^�E��F�s���Ō��݂�����i���Ē����j

���̑��̉��ݍH��

���|�ЂÂ��́F�H�����Ԓ��̌�����O�̐����ЂÂ��A�c�ނ̏�����p�B�����H���@�F�������������n���O�ɍs��������O�̉Ƃ̃N���[�j���O��p�B�H�����Ԓ��̑|�������Â��Ƃ͕ʂɌv�コ���̂� ���ӁB

�c�ޏ�����F �p�{�[�h��؍ނȂǂ̎c�ށA����ށA���݂Ȃǂ̔��o������p�B4�g���Ԃ�����̖ڈ������ƂɌv�Z�����B

�t�����e�B�A���[���h�̉Ɓ@���C���A�b�v�@

�n���h�J�b�g�̃��O�n�E�X����R���N���[�g�̃}���V�����A��ʏZ��܂ŁB�t�����e�B�A���[���h�́u�Ɓv�̃o���G�[�V����

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| �n���h�J�b�g�̃��O�n�E�X |

�}�V���J�b�g�̃��O�n�E�X�B | �|�X�g���r�[���̃��O�n�E�X | 2�~4�H�@�ƃ��O�n�E�X |

|

|

|

|

| 2�~4�H�@�B | ��K�̓��O�n�E�X�A | ��ʏZ�� |