ロガーの末裔たち 第4回 ショーの準備と開演

ウイックハイム氏ほか主役たちが到着

いよいよロガーショーが始まった

ロガーの末裔たち 第1回 誇り高き男たち

ロガーの末裔たち 第2回 ロガーたち

ロガーの末裔たち 第3回 ティンバーショーとは

ロガーの末裔たち 第4回 ショーの準備と開演

ロガーの末裔たち 第5回 樹齢3000年の巨木

第ロガーの末裔たち回 目次

1準備(苦労した丸太の輸送)

なにしろ一日4回、一月間ショーを続けるのである。アンダーハンド・チョッピングや鋸きり競争などなど競技の種類によって必要な丸太の太さや長さが違う。日本で調達するほうが簡単ではないかと提案したのだが、それは駄目だという。太さが均一で、真っ直ぐで・・・とかなり拘りがあり、日本で調達するのではその辺が心配なのであろう。

一番悩んだのが木登り用の長い丸太をどのようにして運ぶかであった。

輸送用の最大の40フィートコンテナーでも、積めるのは最長12mまで、一方木登り競技用の丸太は20m、

さてどうしたものか。結局20mの丸太を二つにカットし、特殊な金物を作って現場でつなぐというアイデアをウイック・ハイム氏が考え出してくれて、この件は解決できた。

その他の資材を含めて結局コンテナー2台を要とした。それらの輸入業務もこなさなくてはならないが、そこはログハウスの輸入で慣れているので問題はない。

司会者の役割は重要でショーの成功を大きく左右する。真っ先に古舘一郎の名が上がり交渉してもらった。彼はスポーツアナの経験もあり、立て板に水の、あの古舘節はこのティンバー・ショーには打ってつけで、ショーを盛り上げてくれるに違いないと思ったのだが、残念ながらOKが得られなかった。

売れっ子だけに、一と月のロングランは無理というのである。結局地元のTV局の人気アナウンサーに引き受けて貰うことになった。

会場の設営方法、プログラム作り、ショーの台本作りのアドバイス・・・と慣れないことばかりであったが、それぞれ新鮮で面白い体験ではあった。

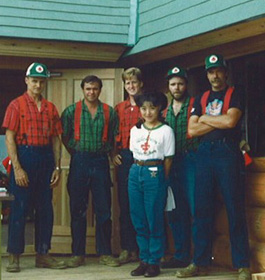

案内役のお嬢さんとロガーたち。

2.ロガースポーツマンたち

緑化フェア開幕の3日前に一行が到着それに合わせて私も北九州市に飛んだ。

一行は座長のウイック・ハイム氏を含め全部で十人。

私も同じホテルにとまり、チャーターしたマイクロバスに同乗して行動をともにした。まずは会場の下見とリハーサル。ウイック・ハイム氏は会場の隅から隅まで見回り入念にチェックした。

細かい所の注文はあったものの概ね合格。希望通りに設営されているのを見て満足そうだった。

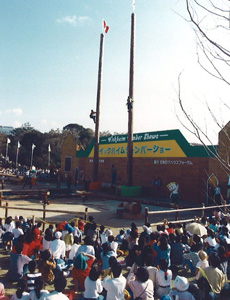

ところで、ティンバー・ショーの世界で、これだけで生計を立てている、真にプロと呼べる人は10人にも満たない。 写真:開会式に勢ぞろいしたメンバー

今回の参加者9人も皆他に仕事を持ってい (中央ウイックハイム氏。その右に末吉北九州市長)

て、声がかかるとこのショーに参加する、

いわばセミプロである。親玉のウイック・ハイム氏も小さな町工場を持っていてそちらで生計を立てている。

薪を作る工場というところがいかにもカナダらしい。

木登りを教えてくれたマイク・ロジャーソンは180cm80kgの鍛え抜かれた体をしている。

トレーニングの方法を聞いたら腕力をつけるための懸垂と足に錘をつけてのランニングだという。

製材所で働き、スポーツとしては他にアイスホッケーとサッカーをしている。

ログバーラー(水上丸太転がしの選手)は比較的小柄でバランス感覚の優れている者がなる。

今回参加したフィル・スコットは日本人の中に入っても小柄な部類にはいるだろう。

ユーモアに富みサービス精神旺盛で陽気なその人柄故にショーでも一番の人気者だった。

ノバスコシア州の出身で父上は大物狩猟と釣のガイドとして有名とか。

1968年連勝を続けるウイック・ハイム氏を40分もの死闘の末破り、以来9回ログバーリングの世界選手権を獲得している大ベテランである。

1967年カナダ横断カヌー大会にチームの一員として参加している。

川を漕ぎつなぎ陸はカヌーを担いで歩き数十日かけて大陸を横断するという、いわば大陸横断カヌーマラソンである。面白そう!

親子兄弟で楽しむというのもこの競技の特徴のようだ。親が仕事の合間に子供の相手をしてやり、それがこのスポーツを始めるきっかけになるのだろう。

デニー・ハーリングとマイク・ハーリングの兄弟は

ウイック・ハイム氏にログバーリングを教えてもらいこの世界に入っている。間にスティーブとポールというもう

二人兄弟がいるのだが、父親も含めて全員ロガースポーツの選手だった。ひと頃親子5人全員でショーに

参加

していた時期もあるという。マイクはボート修理の仕事、 デニーはウイック・ハイム氏の薪作り工場を手伝っている。

最年少はウエイドの19歳、最年長のメルリンは56歳である。長く楽しめるスポーツである証拠だ。

ウイック・ハイム氏を始め多くは前述のスーク (バンクーバー島の南端の町)の出身である。

それぞれ北米大会や世界選手権などの最高ランクの大会でチャンピョンシップを獲得している。

皆子供の頃から丸太を相手に遊びに興じ、一寸やってみようかと地方の大会に出てはまり込み、次第に中央の大会へとランクを上げ、ついにチャンピオンへの道を登りつめてきたのである。

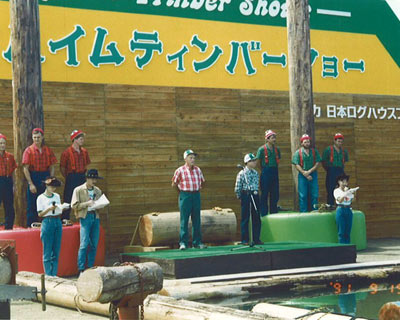

3.ショーのスタート

1991年9月1日いよいよ緑化フェアがスタートした。ティンバー・ショー開催のアナウンスが広い会場に流れると続々と観客が集まり始める。扇形に広がった斜面を利用して並べられたベンチはあっという間に埋め尽くされ、その後方に立ち見の客が幾重にもとり囲んでいる。

まずは上々の集まり具合にほっとする。観客が多ければメンバーも張り切りショーが盛り上がる。

ショーは司会者のアナウンスで、次から次へと間をおかずテンポ良く進んでいく。

必ず二人または2チームに分かれて競争する形をとる。分かり易いいようにとメンバーは赤と青のシャツを着ている。時に司会者とメンバーの掛け合いを入れたりして、観客をあきさせない。

(中央ウイックハイム氏。その右に末吉北九州市長)

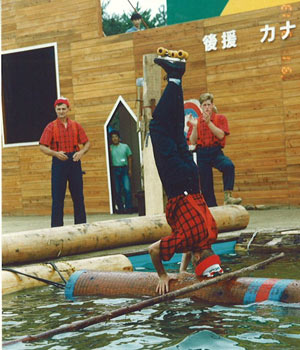

4ロバリング(水上の丸太ころがし)

水に浮かべた丸太の上で2人が対峙し、足で丸太を回して相手を落とそうとする 。

かなりのスピードで回転する丸太の上で落とされまいと必死でついていく。

回転がとまり今度は反対方向に回していく。ショーなので、ある程度の時間持たせて適当に勝負をつけているのだろうが、そのバランス感覚、自在に丸太を回すその技術は見ごたえがある。

勝った方も負けた方も最後は必ず水に落ちてずぶ濡れとなり観客の笑いを誘う。

写真:高速に回転する丸太の上で落としっこ

フィル・スコットには世界中で彼しか出来ないという、取って置きの芸当を競争の後のアトラクションとして披露する 。ローラースケートをつけて丸太の上に乗り、くるくると自在に丸太を回してみせるのである。そして最後に丸太の上 で逆立ちをしてみせる。

最後は二人とも水の中にざんぶり 丸太の上で逆立ちするフイルスコットイルスコット足にローラー スケートをつけている

|

|

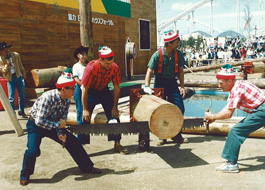

5スプリングボード・チョッピング

スプリングボード・チョッピング はパワー勝負である。

スプリングボード・チョッピング はパワー勝負である。楔状にカットを入れスプリングボードを差込みその上に跳び乗る。

一人が乗ると遅れじと、 もう一人が跳び乗る。スプリングボードの上でバランスをとりながら、狙いを定め休むことなく斧を叩きつける 。

木屑が飛び散り見る間に削りとられていく。

先端部分が切り落とされると勝負は終わる。

スターとしてから 勝負がつくまで1分一寸、躍動感

あふれる種目だ。

ログバーリングは深川の木場あたりには似たような技術や競技があるが、 これは多分日本にはないであろう、観客は皆その物珍さに目を丸くして感心している

最後は3人一組2<>チームに別れ 5種目をリレー形式で

競争する。リレー最後のトリークライミング(木登り) が

ハイライトである。高さ20mの木を、まるで梯子を2段ずつ駆け上るようにして登り始めると、 観客全員二人の男の姿を追いいっせいに眼を上に向けていく。

6木登り競争

上端に取り付けられた鐘を鳴した後の下りが凄い。下りるというより落下するようなスピードだ。最後のmほどは下に 置かれたラバーの上に一気に飛び降りると、固唾を呑んで静まり返った観客席にどっとどよめきが沸き上がる

あくまでショーであり、競うのが目的ではなく観客を楽しませるのが目的であるから、 ロガースポーツ本来の緊迫感はないかもしれないが、このスポーツのユニークさ面白さは充分に伝えられたのではないかと思う。

写真右: ショーのハイライト

トリークライミング